2015年12月19日:第2回東北大学医学物理士スキルアップ研修会

講師として放射線医学総合研究所の水野秀之先生にお越しいただき、蛍光ガラス線量計の原理や測定方法について学びました。

■日時: 2015年12月19日

■場所: 宮城県立がんセンター

■学会: 第2回東北大学医学物理士スキルアップ研修会

助手 千葉瑞己

12月19日(土)に宮城県立がんセンターにて開催されました第2回東北大学医学物理士スキルアップ研修会に参加して参りましたのでご報告いたします。東北大学医学物理グループからは6名参加しました。

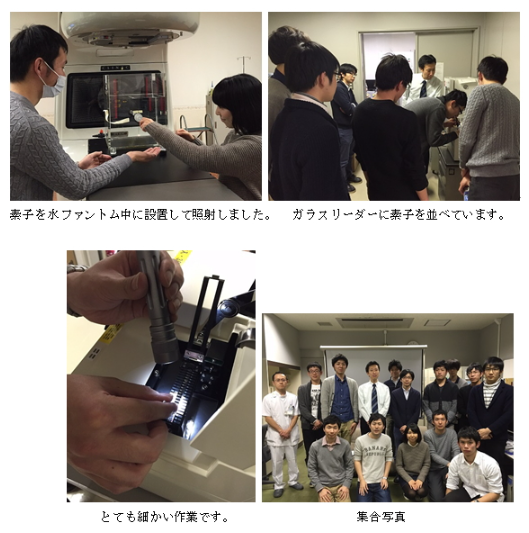

今回の研修会は「蛍光ガラス線量計による線量測定の基礎講習会」と題し、蛍光ガラス線量計の線量測定の原理や測定方法について学びました。蛍光ガラス線量計はラジオフォトルミネッセンス( radiophoto luminescent : RPL )を利用した線量計であり、繰り返しの読み取りや高温処理することで再使用が可能、またフェーディングが小さいという優れた特徴を有します。検出素子が小型・軽量のため個人の線量管理に使われている他、治療用出力線量の第三者評価にも使用されていて、今後増々普及していくことが予想されています。講師には、放射線医学総合研究所の水野秀之先生にお越しいただきました。水野先生は蛍光ガラス線量計取扱いの第一人者で、国内外において蛍光ガラス線量計の使用を発展させるための活動をされています。近年、国際原子力機関( IAEA )が蛍光ガラス線量計を線量評価に取り入れた際の指導もされたそうです。

実習は少人数のグループに分かれてガラス素子への照射、素子の読み取り、結果の解析を行いました。私は初めてガラス線量計を使用したため、ガラス素子の設置方法や読み取りのための詳細な手順を実際に体験しながら学ぶことができました。また水野先生が豊富な経験の中から掴んだコツやノウハウもご教授いただきました。素子は直径1.5mm長さ12mmの円柱形で、非常に小さく繊細なため取り扱うのにとても緊張しました。

講義ではガラス線量計による線量測定の原理・特性から国内における使用状況、今後の展望など、蛍光ガラス線量計について幅広い知識を得ることができました。エネルギーや照射野に依存するという特性のため適切な補正が必要であり、使用の際には十分に検討すべきだと学びました。

最後に、講師をしていただいた水野秀之先生、実習補助をしてくださった宮城県立がんセンターの方々、このような学びの機会を与えてくださいました皆様にこの場をお借りして感謝申し上げます。