2025年4月10日~4月13日:JRC2025

JRC2025に、医学物理グループから角谷倫之講師と勝田義之助教、田中祥平助教、星野大地助手、博士4年の根本光、梅田真梨子、博士3年のWingyi Lee、小川柊太、博士2年の戸塚凌太、田中真一、博士1年の林千莉、修士2年の張洲傑、根本丈瑠、修士1年の高橋秀侑、甲賀聖也、丹野陽翔、中條航希が参加して参りました。

- 日時:2025年4月10日~4月13日

- 場所:パシフィコ横浜

- 学会:JRC2025

放射線腫瘍学分野

修士課程2年 根本丈瑠

本学会(JRC2025)では、第84回日本医学放射線学会総会(JRS)、第81回日本放射線技術学会総会学術大会(JSRT)、第129回日本医学物理学会(JSMP)が合同開催されました。JRC2025のテーマは「Radiology for everyone」でした。「人」を幸福にするための放射線医学の未来を創造することをメインテーマとし、その中に“放射線医学の原点回帰”、“地域医療への課題”といった理念が込められています。私が参加しましたJSMPは、“Society 5.0”をサブテーマとしており、新たなテクノロジーの創生により社会(放射線医学)に貢献していきたいという意図が込められており、企画や研究演題は「シーズ研究の充実とニーズ研究とのマッチング」、「研究の場(思考)の領域拡大」、「医学物理士」の3つの柱に沿っているものとなっていました。

私は、「進行肺がんに対するVMATの異なる治療計画ポリシーに対するAI自動計画の評価」という演題で口頭発表をして参りました。今回が初めての口頭発表ということもあり、緊張や不安でいっぱいでしたが何とかやりきることが出来ました。研究内容を他者に理解してもらうにはどうすればよいかという視点で、スライド作成から発表方法まで準備の段階でも学びがあり、また、発表後の質疑応答では、想定外の質問に対してうまく答えられない場面もありましたが、その経験を通して、行っていないことに対して確実な回答ができなくても、自身の研究をもとにどのような展開が考えられるかを述べる姿勢の重要性を実感しました。

私の他にも当研究室の学生から、Lee、田中、高橋が口頭発表しました。それぞれが自身の研究成果を堂々と発表しており、質疑応答への対応や発表後の他の発表者との交流から新たな知見を得られたことと思います。そのような仲間の姿を見て、とても誇らしく感じると同時に、自分自身もさらに研究に真摯に向き合っていこうという気持ちが強まりました。

また、JSMP特別企画である、「第3回 若手による医学物理学の次世代ディスカッション」にも参加して参りました。今回の参加者数は過去最多とのことで活気溢れる雰囲気の中、計10班に分かれて実際に臨床で働かれている医学物理士や医学物理士を志す他大学の方々と交流し、医学物理士の役割や医学物理士が研究を行う上で大切なことなどをテーマに意見を交換しました。

私の班では、医学物理士が国家資格ではないため曖昧な立ち位置に置かれている中で、医師と放射線技師の間に立ち、両者の橋渡し役としての重要な役割を担っている。医師や放射線技師の要望・意見をどのように実現できるか、あるいは実現のために必要な条件や潜在的なリスクは何かについて、医学物理の専門的な視点から積極的に意見を述べるべきだ、という議論がありました。このような議論を通じて、医学物理士として将来どのように現場で関わっていくべきかを改めて考える貴重な機会となりました。

医学物理若手の会HP http://igakubutsuri-wakate.kenkyuukai.jp/special/?id=29009

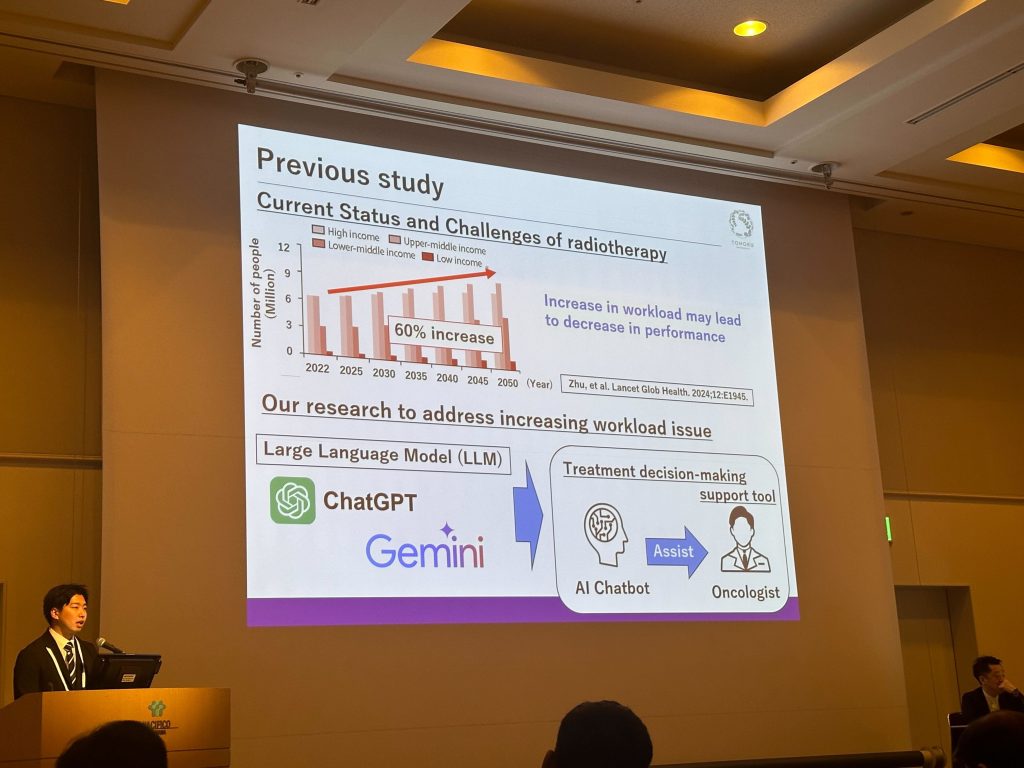

学会期間中には、パシフィコ横浜展示ホールにて2025 国際医用画像総合展(ITEM2025)が開催されており、100社を超える企業がそれぞれの製品を紹介していました。最新、最先端の機器を目にすることができ、また、東北大学病院でも用いられている機器についても詳しいご説明をいただくことができ、非常に有意義な時間となりました。

さらに、藤田医科大学、駒澤大学、東京都立大学、広島大学、帝京大学、京都大学の大学院生との交流会を開催しました。和やかな雰囲気の中でお互いの研究や将来について話すことができ、とても有意義な時間を過ごすことができました。

最後に、今回の学会は、私にとって初めての参加となりましたが、非常に多くのことを学び、貴重な経験を積むことができました。このような素晴らしい機会をいただけたことに、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

放射線腫瘍学分野

博士課程2年 田中真一

私は博士課程から医学物理学に移ってきたので、今回の日本医学物理学会学術集会は昨年の第127回、第128回に続く3回目の医学物理学会参加でした。

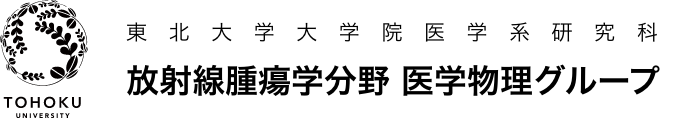

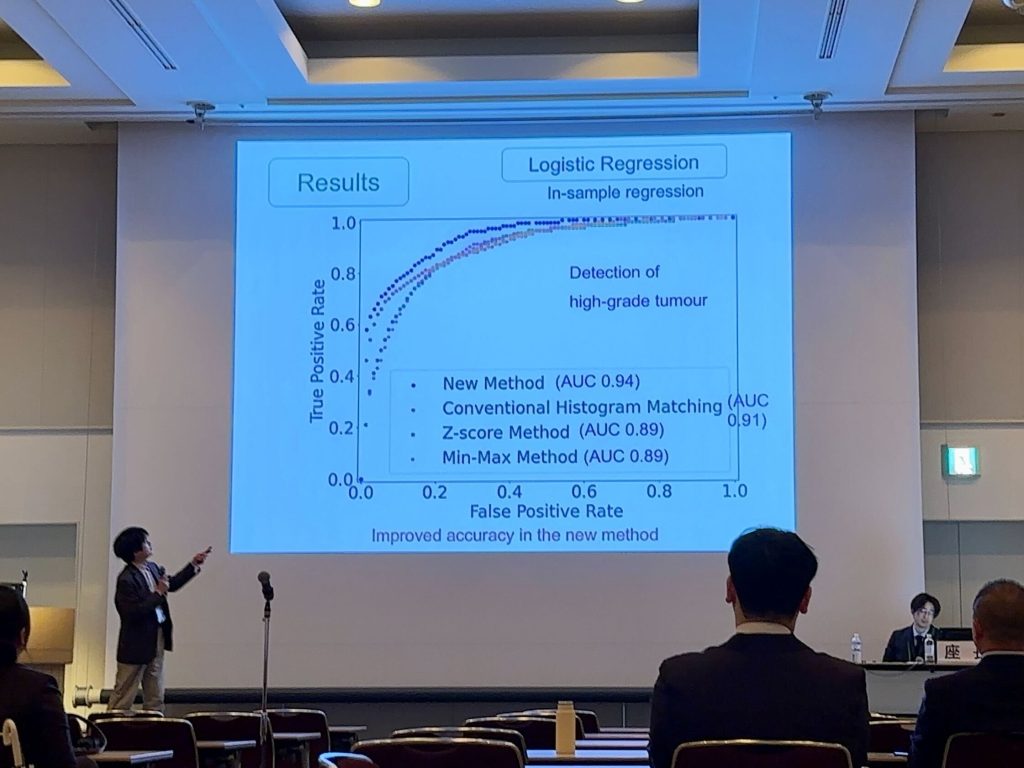

この学会では、日本放射線技術学会と合同で行う the 4th International Conference on Radiological Physics and Technology (ICRPT) という英語開催の部門もあり、そこで私は Improvement of Normalisation of MRI to Estimate Pathological Grade of Prostate Cancer by Local Radiomics と題して発表を行いました。その他には image informatics のセッションなどを中心に、興味の向くままに参加し、何度か質問にも立ちました。

特に興味深かったのは乳癌に対する化学療法後の患者に対する MRI 解析についての、九州大学の K. Takida 氏の発表でした。その基本的な考え方は、放射線治療に対する感受性を治療前に予言する研究にも応用できるように思われました。

ところで前回・前々回もそうでしたが、 この ICRPT は発表・質疑応答ともに英語であることもあってか、会場から質問が出にくい傾向があるように感じられました。特に、質問に立つ学生が非常に少ないことが甚だ遺憾です。

学生の立場から学会で質問するのは勇気がいるかもしれません。トンチンカンで的外れなことを言ったら恥ずかしい、と感じるのは至極まっとうな感覚です。それでも、拙くとも学会で発言したことを褒める人はいても、失敗を恐れて沈黙したことを讃える人はいないでしょう。

東北大学の学生に限らず、学会に参加された学生諸君は、ぜひ少なくとも毎回一度は質問をしてほしいと願っています。そういう若手の行動が、学問の発展を支え、技術の進歩を促し、人類の繁栄につながるのではないでしょうか。